Dans l’Évangile de Jean, apparaît un personnage non nommé, appelé « le disciple que Jésus aimait ». Qui est-il ? La version officielle veut que ce soit Jean lui-même, qui aurait rédigé son évangile sur l’île de Patmos, où il avait été déporté par les Romains lors des (hypothétiques) persécutions de Domitien. Comme cet évangile est le dernier à avoir été écrit selon la chronologie la plus couramment admise, on fait de Jean un centenaire !

Mais dans cet évangile, les fils de Zébédée (Jean et son frère Jacques), n’apparaissent qu’au chapitre 21 et c’est un ajout pour donner une importance à Jean.

Cet amour pour Jean n’est cité que dans un texte tardif, l’Assomption de Marie. Marie dit de Jean qu’elle appelle « père Jean » : « Souviens-toi qu’il t’a aimé plus que les autres ».

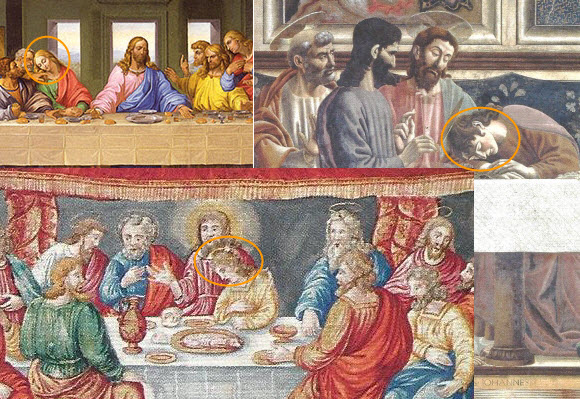

Faire de Jean le disciple que Jésus aimait est très ambigu. Léonard de Vinci et plusieurs autres peintres ne s’y sont pas trompés, qui ont représenté un Jean androgyne dans la Cène, dans des positions particulièrement équivoques.

Lors de sa crucifixion, Jésus confie sa mère à ce disciple. La tradition chrétienne voit donc Marie accompagnant Jean à Delphes. Or Jean, qui est un apôtre, n’a pas assisté à la crucifixion d’après les évangiles : les apôtres se sont tous enfuis. Dans les Actes de Jean, datés du IIe siècle, mais considérés comme hérétiques dès le IVe siècle et condamnés par le concile de Nicée de 787, Jean apparaît comme un homme chaste recherchant la souffrance, mais jamais il ne se présente comme le disciple que Jésus aimait. Il ne connaît d’ailleurs pas Jésus, ni l’Ancien ou le Nouveau Testament. Pour lui Jésus est synonyme de Dieu, un et unique. Ce qui explique la condamnation de ce livre. Dans ces actes, il serait mort à Ephèse.

Il y a d’autres candidats au titre de disciple aimé. Le premier est Marie-Madeleine, c’est ce que disent les manuscrits de Nag Hammadi. Si Jésus et Marie-Madeleine entretenaient une relation, il est naturel que Jésus confie sa mère à sa compagne. Et Marie-Madeleine était bien présente lors de la crucifixion contrairement à Jean et aux apôtres, toujours d’après nos seules sources, les évangiles.

Marie-Madeleine est un personnage secondaire, dans les évangiles, mais elle a fait couler beaucoup d’encre. Qui est-elle ? Le pape Grégoire Ier en a fait une prostituée au VIe siècle, ce qui n’apparaît pas dans les évangiles, et au XXe siècle, plusieurs auteurs en ont fait la femme de Jésus. Que faut-il penser ?

En fait, il n’y a pas de Marie-Madeleine dans les évangiles, mais une série de Marie, dont une est dite de Magdala, une ville située près du lac de Génésareth (actuellement mer de Galilée). Tous les évangiles sont d’accord : cette Marie, que nous appelons Marie-Madeleine, a assisté à la crucifixion et a été la première à découvrir le tombeau vide et à rencontrer Jésus ressuscité. Mais qui est-elle ? Seul Luc nous dit que Marie de Magdala accompagnait Jésus dans ses voyages de prédication. C’est un grand honneur qu’une femme soit citée parmi les disciples de Jésus.

Nous connaissons Marie-Madeleine par d’autres textes que les évangiles canoniques, ceux trouvés à Nag Hammadi, en Égypte en 1945. Parmi ces documents, deux font la part belle à Marie-Madeleine : l’Évangile selon Marie et l’Évangile selon Philippe. Ce sont des ouvrages gnostiques (secte chrétienne considérée comme hérétique) qui remontent probablement au IIe siècle. Contrairement aux évangiles canoniques, ils ne racontent pas l’histoire de Jésus, mais regroupent des paroles qu’il aurait prononcées. Dans ces deux ouvrages, Marie-Madeleine apparaît comme la disciple préférée de Jésus.

Dans l’Évangile de Marie, on lit : « Pierre dit à Marie : Sœur, nous savons que le Sauveur t’aimait plus qu’aucune autre femme ».

Dans l’Évangile de Philippe, c’est encore plus explicite :

32. Il y avait trois femmes qui étaient proches du Seigneur : sa mère Marie et sa sœur et Marie-Madeleine, qu’on appelait sa compagne (= sa femme). En effet, sa sœur était une Marie, sa mère et sa compagne aussi.

55. … Quant à Marie-Madeleine, le Sauveur l’aimait plus que tous les disciples et l’embrassait souvent sur la bouche. Le reste des disciples lui dirent : « Pourquoi l’aimes-tu plus que nous tous ? ». Le Sauveur répondit et leur dit : « Pourquoi ne vous aimai-je pas comme elle ? »

L’honnêteté nous oblige à dire que le verset 55 est en mauvais état, certaines parties manquent. Mais la traduction ne semble pas faire de doute. Le baiser n’a peut-être rien de sexuel, car dans un autre apocryphe gnostique, c’est Jacques que Jésus embrasse sur la bouche (voir ci-après).

James Tabor, professeur à l’université de Caroline du Nord, qui défend l’idée d’une dynastie succédant à Jésus, voit dans le disciple bien aimé Jacques, le frère de Jésus. Et ici aussi, il est logique que Jacques, devenant le chef de famille, prenne soin de sa mère. De plus, dans la seconde Apocalypse de Jacques, on lit : « Et il me baisa la bouche et m’embrassa, en disant : mon bien-aimé ». C’est Jacques, son frère, qui parle de Jésus.

Un autre candidat est Lazare, frère de Marthe que Jésus a ressuscité. Dans un apocryphe (livre non repris dans la nouveau Testament) appelé l’Évangile Secret de Marc, on peut lire ces passages pour le moins curieux :

- « Et il (Jésus) entra aussitôt à l’endroit où se trouvait le jeune homme (dans le tombeau), étendit la main et le ressuscita en lui saisissant la main. Le jeune homme l’ayant regardé l’aima ».

- « Et après six jours, Jésus lui donna un ordre et le soir venu, le jeune homme se rend auprès de lui, le corps nu enveloppé d’un drap. Et il resta avec lui cette nuit-là, car Jésus lui enseignait le mystère du royaume de Dieu ». Notons, que dans l’évangile canonique attribué à Marc, un jeune homme s’enfuit nu, délaissant son drap lors de l’arrestation de Jésus (Ma. 14, 51-52).

- « Et là (à Béthanie), se trouvaient la sœur du jeune homme que Jésus aimait et sa mère et Salomé »

Ils feraient partie d’une lettre de Clément d’Alexandrie (150-215) à un certain Théodore, dont une copie datée de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle aurait été retrouvée au monastère de Mar Saba (près de Jérusalem) par le professeur Morton Smith de l’Université de Columbia en 1958. Personne d’autre n’a vu cette lettre copiée sur les pages de garde d’un ouvrage d’Ignace d’Antioche. Plusieurs universitaires mettent en doute l’authenticité de ce texte et plusieurs soupçonnent même Morton Smith de s’être livré à cette supercherie. D.H. Atkinson concluant : « C’est une belle et gaie (Morton Smith était homosexuel ) plaisanterie pleine d’ironie au détriment de tous les spécialistes imbus d’eux-mêmes, qui non seulement manquent d’humour, mais qui croient que ce prétendu fragment d’évangile nous vient de la première lettre connue du grand Clément d’Alexandrie »

Nous avons tenu à rapporter cette histoire pour montrer la difficulté d’avoir des certitudes sur les textes qui nous sont parvenus.

L’Église s’est mise dans un bel embarras en refusant à Jésus aussi bien une femme qu’un frère.